歷史文化博覽館二胡廳

從鹽民的曬宗祭祀,到漁民的排斧慶典,從唱鳳凰的鑼鼓琴聲,到迎佛會的“瑤臺音樂”,二胡一直在東臺熱土上流傳奏鳴。歷經(jīng)一千多年的薪火傳承,當(dāng)代東臺的少年兒童們執(zhí)起改革開放的長弓,奏響小康社會的旋律。

2002年,東臺被命名為江蘇省少兒二胡藝術(shù)之鄉(xiāng)。2008年11月東臺被國家文化部命名為中國民間文化藝術(shù)(少兒二胡)之鄉(xiāng)。2011年再次得到國家文化部的確認(rèn)命名。

東臺歷史、文化底蘊深厚,宋元時期,古鎮(zhèn)西溪鹽業(yè)昌盛,文化宗教繁榮。鄉(xiāng)集、廟會上,琴聲動聽;祭祠、慶典中,琴聲綿綿。

明初,大量移民的遷入蘊育了東臺多元文化的土壤,民間戲班逐漸興起,二胡藝術(shù)初步發(fā)展。

清末民初,各種地方劇種漸次形成,昆劇、淮劇、越劇、黃梅戲等劇種,融入東臺的本土文化。民間二胡藝人周松權(quán)組建了昆劇團(tuán),他的長孫周巍峙從小經(jīng)受二胡藝術(shù)和音樂熏陶,成為譜曲《中國人民志愿軍軍歌》的當(dāng)代音樂大家。

瑤臺音樂是流傳我市堤西水鄉(xiāng)及周邊地區(qū)的民間傳統(tǒng)音樂,歷史悠久,是我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的寶貴財富。

瑤臺音樂以神話中的仙宮“瑤臺”作舞臺,樂師們圍臺而坐,吹打拉彈。瑤臺音樂在賀慶、祭祀時演奏,演員的服飾道具等都具有獨特的民族風(fēng)格。

瑤臺樂曲約100首,經(jīng)過搶救、挖掘和整理,已有“東路十牌子”(粗樂)10首、“西路十牌子”(細(xì)樂)10首載入《中國民間器樂曲集成》一書出版。

二十世紀(jì)七十年代初,東臺縣文工團(tuán)(原縣文藝宣傳隊)和小紅花宣傳隊成立。一批拔尖的民間二胡藝人匯聚文工團(tuán),一批二胡新秀在小紅花宣傳隊得到培養(yǎng)和提高,為東臺的二胡藝術(shù)的拓展注入了新的生命,也為高等音樂院校輸送了大批人才。

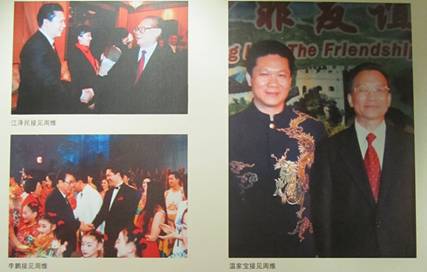

周維,男,著名二胡演奏家,國家一級獨奏演員,享受國務(wù)院特殊津貼。首任中國東方民樂團(tuán)團(tuán)長,文化部青聯(lián)副主席,中國二胡學(xué)會常務(wù)副會長,中國音樂學(xué)院等四學(xué)院客座教授,中國東方演藝集團(tuán)副總。集作曲、指揮、演奏于一身,中國新民樂的領(lǐng)軍人。1982年獲全國民樂獨奏比賽一等獎。1991年獲文化部優(yōu)秀演員獎。1994錄制的“中華弦詩:周維二胡獨奏專輯”獲全國金獎。多次隨黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪,足跡50多個國家和地區(qū),被譽為“中國二胡大使”。

東臺少兒二胡藝術(shù)走出家門,邁出國門,先后多次赴歐洲五國、日本、韓國、新加坡等國家和臺灣地區(qū)進(jìn)行藝術(shù)交流。

|